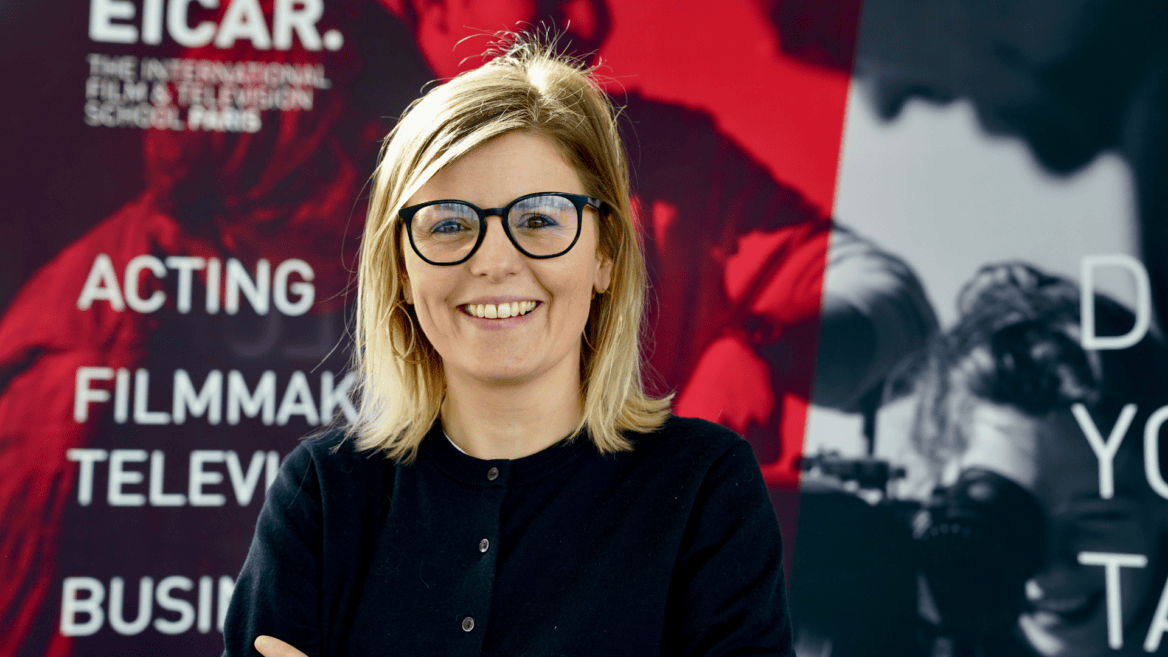

Le mot claque comme une promesse. Réalisateur. Une silhouette sur un plateau, un casque vissé sur les oreilles, une main levée vers le silence. Dans l’imaginaire collectif, le réalisateur incarne la vision, la narration, le pouvoir de faire naître des mondes. Mais dans la réalité d’un marché fragmenté, d’une industrie qui cherche ses repères entre salles obscures et petits écrans, de l’IA qui s’invite dans les salles de montage, ce rêve a-t-il encore une réalité professionnelle ? Rencontre avec Aurélie Bernard, directrice adjointe de l’école EICAR, pour démystifier – sans désenchanter – le métier.

À l’école EICAR, qui forme depuis plus de cinquante ans aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel, on refuse de trancher entre l’utopie et le pragmatisme. Ici, on fabrique du possible : « Les étudiants qui arrivent chez nous sont portés par une envie de raconter des histoires. Ils ont tous, au fond d’eux, ce moment déclencheur : un film, une scène, une histoire qui les a bouleversés. Ils veulent raconter les leurs », souligne Aurélie Bernard.

Mais cette appétence ne rime pas avec naïveté. « Ils sont lucides. Le rêve de réalisation est bien là, mais ils savent que ce métier exige un bagage technique solide, des compétences multiples et un réseau. C’est pour cela qu’ils viennent à l’école. »

L’école comme déclencheur, pas comme promesse

Une école qui ne livre pas de fausses promesses, comme un tapis rouge à la sortie du bachelor, mais propose plutôt des outils, une méthode, un terrain d’expérimentation. Dès la première année, les étudiants s’essaient à tous les maillons de la chaîne créative : image, son, montage, écriture, mise en scène, direction d’acteurs. Une formation « couteau suisse », comme la décrit Aurélie Bernard, qui permet de « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais au contraire, de découvrir, tester, se révéler ».

Cette première année généraliste est souvent l’occasion d’un basculement. Un étudiant qui pensait vouloir écrire se découvre metteur en scène ; un autre, attiré par la technique, se révèle dans la direction artistique. « On observe de vraies révélations. Et surtout, une montée en puissance rapide : deux mois après la rentrée, ils livrent déjà leur premier court-métrage. »

GRAND ANGLE

À l’occasion du festival de Cannes, retrouvez notre dossier spécial “Métiers du cinéma” :

Devenir acteur : comment savoir si l’on est fait pour ça ?

Nos conseils pour intégrer une école de cinéma

La professionnalisation croissante des festivals de cinéma

Faire parler l’espace : la mission du scénographe au cinéma

Des histoires à hauteur d’homme, ou de famille

Ces récits, souvent, viennent de loin. D’une histoire familiale, d’un souvenir intime. « Cette année, beaucoup de films tournent autour de la famille. L’un de nos étudiants a réalisé un court-métrage bouleversant sur sa grand-mère atteinte d’Alzheimer. Ce sont des sujets personnels, incarnés, qui trouvent leur langage par l’image. » À l’école, on parle de « cartes de visite » : ces films réalisés au cours de son cursus que l’on emporte avec soi, comme preuves de son univers, de son style, de sa capacité à faire. Les élèves travaillent des court-métrages bien sûr, mais aussi des clips musicaux, des publicités, des documentaires. « L’idée, c’est qu’à la fin des trois ans, chaque étudiant reparte avec une petite dizaine de projets concrets à montrer, comme autant de cartes de visite. »

Et ce n’est que la partie visible. À côté des travaux pédagogiques encadrés, l’école accompagne aussi les initiatives personnelles. Chaque année, près de 150 projets personnels sont réalisés par les étudiants, parfois très aboutis, parfois encore bruts, mais toujours révélateurs d’un style en construction. De quoi bâtir une filmographie embryonnaire, crédible et mobilisable dès la sortie.

Et parfois, ces cartes de visite se transforment. Le court-métrage Sois heureuse ma poule, réalisé en fin de bachelor par Mélanie Auffret, est devenu Roxane, un long-métrage avec Guillaume de Tonquédec. Une trajectoire exceptionnelle, mais révélatrice du cheminement possible. À condition, toujours, d’avoir les bons outils et les bonnes rencontres.

Retrouvez toutes les informations essentielles sur ce métier en consultant la fiche détaillée.

Une industrie qui évolue, des formats qui explosent

Le mythe du cinéma avec un grand C n’a plus le monopole du rêve. La série, le documentaire, le clip, la publicité, les contenus digitaux sont autant de formats qui réclament aujourd’hui un sens du cadre, une narration visuelle, une direction d’acteurs – autrement dit, un réalisateur. « La qualité des pubs ou des clips aujourd’hui est souvent bluffante. On y applique les mêmes exigences que sur un film », souligne Aurélie Bernard.

EICAR a donc ouvert un master dédié aux nouvelles écritures vidéo, pour accompagner les mutations des plateformes. « YouTube a vingt ans, mais son langage évolue tous les ans. Il faut s’adapter, comprendre les codes, les formats courts, le séquençage. Cela fait aussi partie du métier. »

Et demain ? Le réalisateur face à l’intelligence artificielle

Les outils changent, les instruments évoluent. Mais la partition reste humaine. C’est la conviction de l’école, qui a récemment lancé un laboratoire IA & cinéma. « Le réalisateur reste celui qui choisit. Il tranche, il dirige, il arbitre : c’est son rôle de chef d’orchestre. L’IA peut accompagner, jamais remplacer. » Là encore, il ne s’agit pas de résister par principe, mais de comprendre, de maîtriser.

Un métier élitiste ? Non, un métier exigeant

Le risque de précarité des métiers de l’audiovisuel est bien réel, et le mythe de Cannes à la sortie de l’école écarté d’emblée. « Nos étudiants commencent souvent par la pub, le clip, le documentaire… Ce sont des formats professionnels qui les font vivre, tout en continuant à développer leurs projets personnels. »

Devenir réalisateur, est-ce donc encore un rêve accessible ? Pour Aurélie Bernard, la question ne se pose pas en ces termes. « Je dis souvent aux terminales : ne pensez pas en termes de carrière sur 40 ans. Pensez à ce que vous voulez faire ces dix prochaines années. Et suivre des études de réalisateur, c’est être un couteau suisse, cela peut ouvrir de nombreuses portes. »

Une conviction demeure cependant : on continuera toujours de raconter des histoires, en formats courts, en séries addictives, en vidéos virales. Le cinéma change, les supports évoluent, mais le besoin de mise en scène, de regard, de récit – lui – est éternel. Le métier de réalisateur reste donc possible, à condition de ne pas rêver sans agir et d’une bonne dose de pragmatisme !

Notre résumé en 5 points clés par L’Express Connect IA

(vérifié par notre rédaction)

Voici un résumé en cinq points clés de l’article sur le sujet : Réalisateur de cinéma, un rêve en grand ou une réalité possible ?

Le rôle du réalisateur modernisé : Aurélie Bernard, directrice adjointe de l’école EICAR, explique que le réalisateur joue un rôle crucial dans la narration visuelle, mais doit désormais s’adapter à des formats variés comme les séries, les documentaires ou les contenus digitaux, tout en intégrant des outils modernes comme l’IA.

Formation polyvalente : À l’EICAR, les étudiants sont formés à tous les aspects de la production audiovisuelle dès la première année, leur permettant de développer des compétences variées en image, son, montage et mise en scène, le tout en soulignant l’importance de l’expérimentation.

Projets concrets en cursus : Durant leur formation, les étudiants réalisent plusieurs projets, allant des courts-métrages aux publicités, afin de constituer leur filmographie. Ces productions servent de « cartes de visite » une fois diplômés pour témoigner de leur style et de leurs capacités en sortie d’école.

Évolution de l’industrie : Les formats audiovisuels ne cessent d’évoluer et requièrent des réalisateurs flexibles, capables de maîtriser les nouveaux codes et technologies. L’EICAR a intégré un master dédié aux nouvelles écritures vidéo pour répondre à ces mutations.

Réalisme et détermination : Bien qu’être réalisateur puisse paraître inaccessible, Aurélie Bernard encourage les aspirants à voir leurs études comme une opportunité d’explorer divers chemins professionnels. La passion pour raconter des histoires dicte toujours le succès dans ce métier, nécessitant une bonne dose de pragmatisme et d’engagement.